日本でのFPVの許可を取得してみましたので手順などを紹介します。

許可は、5.7GHz、飛行場所限定、自作機(マルチローター機と固定翼機)、目視外飛行、高度150m以上です。

【注意】法令や手続きは古い情報です。現在は変わっているので、国土交通省や総務省の最新情報をご確認ください。

FPVはFirst Person Viewの略で、訳は一人称視点です。

遠隔操作しているものにカメラを取りつけ、そのカメラ映像を見ることにより、遠隔操作しているものの視点で映像を見るものです。

ラジコンでは、カメラ映像を見ながら操縦することを示しているようです。

一番簡単なFPVの方法は、技適を受けた2.4GHzでビデオ通信をするFPV機能付きのドローンセットを使用することです。

ここではドローンレースなどで使われる5.8GHzで許可を得てFPVをする方法を紹介します。

(将来、規制緩和でもっと手軽になると良いのですが、その時は海外のものが使えるようにしてほしいですね。)

FPVプチトレーナの映像:https://youtu.be/CQzZLKtPrAc

現在無許可でFPVができる電波にはスペクトラム拡散方式の2.4GHzなどがあります。

しかし、この方式のものは、操縦系も含めたマルチロータ機のセット商品(技適取得済のもの)としてしか販売されていませんでした。[*]

一方、FPV用にビデオ送信機単独で販売されているものやFPVレース用のマルチロータ機は、

安い5.8GHzのATVを使用していますが、FPVに必要な出力を出す為には許可が必要になります。

[*] 2017年11月30日に京商から既存の機体に搭載できる2.4GHz FHSS FPVシステムが発売されます。無線免許不要です。http://rc.kyosho.com/ja/fpv/

解像度は13万画素420×272なので、アナログの5.8GHzATV(amateur television)より低いです。重さは12gで軽いです。遅延は0.16secなので、レースは厳しそう。距離は60mなので、屋外の空物は厳しいですね。

- 無線局の種類(参考)

-

- 1) 微弱無線局

- 無線設備から3m離れた電界強度が、322MHz~10GHzでは、35μV/m(-66dBm λ/2アンテナ換算)以下の送信電力となっています。

免許、技術適合試験が不要です。しかし、微弱なのでFPVやラジコンでは使用されません。

FPVで用いられている周波数帯だと数mWでも規格を超えてしまうらしいです。

- 2) 小電力の特定の用途に使用する無線局

- 0.01W以下で用途別に周波数帯や出力が決められています。

ユーザーの免許は不要ですが、業者が送信機の技術適合試験を受けさせる必要があります。(技適を受けていない海外通販のものは使えません。)

2.4GHzのWiFiやFPVやラジコンは、この中の特定小電力無線局に含まれます

(無線設備規則 第49条の20第1項 2400-2483.5MHz,10mW/MHz(FH方式の2427-2470.75MHzは3mW/MHz)、第49条の20第2項 2471-2497MHz,10mW/MHz)。

ラジコンの場合は帯域合計で100mW出しているようです。https://www.mlit.go.jp/common/001154535.pdf

- 3) 1.2GHz、2.4GHz、5.8GHz

- 用途別に周波数帯/最大出力が決められています。アマチュア無線の免許で使える周波数は、下記URLを参照してください。

無線従事者免許と、無線局免許が必要です。

FPVでよく使われる周波数帯です。

技適を受けたビデオ送信機は殆ど無いので、技術情報を入手し保証を受けて免許を取得します。

ここではアマチュア無線の5,650~5,850MHz(2次利用)、2Wを使う方法を紹介します。

- アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別:http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05321.html

- 電波使用状況の詳細:http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/myuse/use/

- ドローン等に用いられる無線設備について(業務用):http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

免許不要の無線局:http://micro.rohm.com/jp/techweb_iot/knowledge/iot01/s-iot01/03-s-iot01/2765

機体やプロポなどの通常のラジコン一式の他に以下のものが必要です。

- 1) 機材(必須)

-

- (1) ビデオカメラ

- カメラの取付け姿勢について

- マルチコプターのレースでは高度が低く地上が映るので、飛行位置を知ることができます。しかし、高度が高くなると地上が映らなくなり、飛行位置が分からなくなります。よって、カメラを傾けて、地上を映し出すことができるようにする必要があります。

- 飛行機は、通常機体姿勢が水平なので、カメラを下向きに付けるか、チルトサーボを付ける必要があります。

- カメラチルトを固定したマルチロータ機で、高い高度で飛行モードを水平維持モードにすると、地上が映らなくなり危険です。

- 高いところを飛行させる場合は、自動的に飛行開始地点に戻る機能を持つフライトコントローラを使用した方が良いです。

- (2) ビデオ送信機(VTX)

- 現在FPVで主流の映像方式は昔のアナログテレビ放送の規格ですので、画質は悪いですが安いです。

- (3) 送信機用アンテナ

- 送信機に付属していれば不要です。

- (4) モニタ(受信機、ビデオレコーダ内蔵)

- モニタータイプとゴーグルタイプがあります。バッテリと充電器が付属していないものもあります。

- 受信機能が無いものは、別に受信機が必要です。

- ビデオレコーダが無いもので録画する場合は、別にビデオレコーダが必要です。

- (5) 受信機用アンテナ

- モニタ(受信機)に付属していれば不要です。

- 2) 機材(オプション)

-

- (1) OSD

- On Screen Displayの略で、ビデオ画像に機体の姿勢、電圧、高度、速度他の情報を表示します。

- センサーを内蔵しているものと、フライトコントローラーのセンサーを利用するものがあります。

- OSDを内蔵しているFCやVTXもあります。

- (2) GPS

- OSDへの情報表示やフライトコントローラのセンサーとして使用します。

- (3) フライトコントローラ(FC)

- ジャイロ、加速度センサー、コンパス、気圧計、GPS等を利用して飛行制御をします。自動で離陸点に戻る機能などを実現します。

- 3) 配線例

- OSDを使用しない場合は、VTXとCameraのVideoとGNDを直結します。

- 必要な資格・許可は3つ => 2022年6月から4つに増えました。100g以上の機体は無人航空登録が必要になりました。

-

- 1) アマチュア無線技士4級の資格(無線従事者免許証)

- 送信機を使用する人に対する許可です。生涯有効です。

- 2) 無線局の許可(無線局免許状、無線局免許証票)

- 送信機(無線局)に対する許可です。

- 無線免許状:送信機の保管場所に置きます。

- 無線免許証票:移動する送信機に貼り付けます。(無線局免許証票は、2018/3/1から廃止されました。)

- 有効期間は5年です。

- 3) 目視外飛行の許可

- 100g以上の機体を屋外で飛行させる場合は許可が必要です。使用する人と機体と場所と運用に対する許可です。こちらは、飛行場所の管理者の許可が必要になったので、以前より取得ハードルが高くなりました。

- 趣味目的では飛行場所を限定しない認可を受けることができません。

- 有効期間は最大1年です。

- 4) 無人航空登録

- 100g以上の機体を屋外で飛行させる場合に登録が必要です。使用する機体の登録です。こちらは許可制ではないので、内容に不備が無ければ容易に登録できます。

- ※ 3)4)の申請サイト

- ドローン情報基盤システム : https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

(上記1)と2)は映像音声系の無線の資格・許可です。操縦系の無線は、技適を受けた2.4GHzの送信機を使用すれば、使用者の資格・許可が不要です。

技適を受けていない2.4GHzの操縦系送信機の認可を個人で取得することは不可能とは言いませんが、許可に必要な情報を集めるのが難しいと思われます。

72MHzなら技適不要ですが、もう売っていないですね。)

1) カメラ

2-1) ビデオ送信機

2-2) ビデオ送信機の技術情報(系統図(回路図)、補足説明)

下記サイト記載の送信機についてはビデオ送信機の型番をメールで連絡することにより、

送信機系統図、出力段の素子・電圧、定格出力、周波数、電波の形式、変調方式、他の情報を購入することができます(\1,000)。

これにより安いVTXが使えるので、非常にありがたいサイトです。

アマチュア無線でRC FPVを楽しむ:http://sky.geocities.jp/oumeastro/amaradio.html

ユーザーが作成し公開しているものもありますが、本当にそのユーザーが調べたのか、知的財産権違反ではないか、間違いや不足がないかを良く調べる必要があります。

- 送信機系統図サイト

- - TBS Unity Pro HV : http://fpv.tokyo/2016/06/01/gettingvtxaprroval1/

- - TS5823 : http://sumamokei.com/wordpress/?p=576

- 必要な情報

- - 送信機系統図

- - 電波形式(例:F8W)

- - 周波数(例:5705,5740,5745,5780,5785,5790,5800MHz):占有周波数帯域幅も含め5,650MHzから5,850MHzまで。普通は5705,5745,5800。

- - 占有周波数帯幅(例:17MHz)

- - 変調方式(例:FM)

- - 変調方式の備考(例:リアクタンス変調方式(前段変調))

- - 終段管の名称(例:RTC6671B)

- - 終段管の個数(例:1)

- - 終段管の電圧(例:3.3V)

- - 定格出力(例:0.2W)

- - 周波数の切替方法(例:周波数設定用押しボタンスイッチでEEPROMの設定値を変更する。)

- - 申請以外の周波数を出さない方法(例:周波数を設定後、切替スイッチをカバーする。)

3) OSD(飛行機・ヘリ用)

- - DALRC QOSD FPV On Screen Display (OSD) and GPS:https://hobbyking.com/en_us/dalrc-fpv-on-screen-display-osd-and-gps.html

- On Screen Displayの略です。画面に機体の高度、速度、姿勢、GPS位置情報他を表示します。FPVプチトレーナで使用しました。

- このOSDはGPSがセットになっており、各種センサを内蔵しているので、フライトコントローラー等は不要です。

- - Arkbird Autopilot System w/OSD V3.1028 (GPS/Altitude Hold/Auto-Level):https://hobbyking.com/en_us/arkbird-autopilot-system-w-osd-v3-1028-gps-altitude-hold-auto-level.html

- フライトコントローラ(FC)にOSD機能が付いたものです。自動飛行で離陸点に戻るReturn to Home機能があります。

4) 電源コネクタ

モータノイズ影響を軽減するため、バッテリのバランシング端子からFPV機器の電源を取るのに使用します。

- - JST-XH Parallel Balance Lead 2S 250mm (6xJST-XH):https://hobbyking.com/en_us/jst-xh-parallel-balance-lead-2s-250mm-6xjst-xh.html

- これは充電ケーブルですが、これからJST-XH 3pin オスプラグを切って使います。2sバッテリ用です。

- - (3S) 4 Pin JST-XH Balancer Connectors Male/Female (5 pairs):https://hobbyking.com/en_us/3s-4-pin-jst-xh-balancer-connectors-male-female-5-pairs.html

- 3sバッテリのバランス端子に接続するプラグです。

5) LCDモニタ又はゴーグル

モニタよりゴーグルの方が見やすいと思いますが、評判の良いゴーグルはとても高価です。また、目が悪い人は視度が合わない場合があります。

- - Eachine LCD5802D 5802 5.8G 40CH 7 Inch FPV Monitor with DVR Build-in Battery:http://www.ebay.com/itm/122712453172

- 7インチのモニタと5.8GHz受信機とビデオレコーダが一体になったものです。

仕様は、800x480 600cd/m2 140/120 degree(H/V)で、バッテリ&AC充電器付きです。大きめの折り畳み式フードが本体に付いています。

明るさは悪くないです。晴天下でも大きなフードで影になるのでOSDも読むことができます。

商用電源を利用する製品を海外通販で購入する場合は、AC電圧とプラグの形状に注意が必要です。これは北米向けですが、日本でもそのまま使えました。

録画機能無しなら、もっと安いものがあります。

欠点は電源OFF時の暗電流が大きいらしく、使用しなくても数ヶ月毎に充電する必要があります。過放電すると充電ランプが緑の超高速点滅になり、充電できないようです。この状態で30分ほど放置し、再度電源を接続したところ、赤いLEDが点灯し充電できました。

- - Boscam RX-LCD5802:https://www.amazon.co.jp/dp/B00UF9NIIM/

- フードが小さく充電器が付属していませんが安いです。

- - RC732-DVR:https://www.amazon.co.jp/dp/B015JAVCLQ/

- フードは別体で充電器のプラグが海外仕様のようです。

- - Fatshark Dominator HD3:https://www.banggood.com/ja/Fatshark-Dominator-HD3-Core-3D-FPV-Goggles-with-HDMI-DVR-Support-Head-Tracker-p-1248759.html

- とても評判の良いゴーグルです。但し、受信機モジュールとアンテナとバッテリを別に購入する必要があります。

6) LCDモニタ取付台

- - Universal Carbon FPV Monitor To Transmitter Mount System:http://www.ebay.com/itm/141598676066

- 金属製のキャリングバーを持つRC送信機にLCDモニタを取り付ける台です。L金具のネジが干渉するので、大きい方のネジを反対に付けます。

1本足の送信機スタンドは干渉しませんが、2本足の送信機タンドは干渉するので使えません。

- - Aluminum FPV Monitor Mount Bracket Holder Support for FUTABA DJI Remote Control:http://www.ebay.com/itm/142448587511

- 樹脂のキャリングバーのFutaba 10Jの場合は、フックにモニタを取り付けます。キャリングバーに付けるタイプもありますが、高価です。

7) 双眼鏡

「国土交通省航空局標準マニュアル 01」には「双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する」との記載があります。

どれが良いのか分からないので、とりあえず安物を探してみました。

- - Golden Ray 双眼鏡 コンパクト 8倍21口径 ダハプリズム式 オペラグラス:https://www.amazon.co.jp/dp/B01DP1FYBU/

- amazon.co.jpで★4つの評価があったので、これを購入しました。ラバー調仕上の樹脂なので経年劣化によるべたつきが心配です。

対物レンズに赤いコーティングがされている影響で青みがかかり暗いです。

(http://ifs.nog.cc/binoculars.at.infoseek.co.jp/hikaku8.htm)。

8倍では視野が狭く、機体を追うのが難しそうです。もっと、倍率の低いものが良いと思います。

- - 8x21 Folding Pocket Compact Mini Roof Prism Binocular Telescope Kids Gift:http://www.ebay.com/itm/371981430647

- こちらの方が安いですが、上のものと仕上げが異なります。対物レンズは赤に見えます。

1) 無線局開局の費用 : 計\7,364 or 8,164

- (1) 技術基準適合の保証書

- 技適を受けていない送信機を使用するので、技術基準に適合していることの保証を受ける必要があります。

保証機関はTSSとJARDのどちらかです。送信機が1台だけならJARD、2台以上あるならTSSが安いです。

- JARD保証料:\4,000(1台)

又は、

- TSS保証料:\4,800(台数にかかわらず)

(TELEC http://www.telec.or.jp/ などで技適を取得したビデオ送信機があれば、JARDやTSSの保証無しに開局申請できると思われますが、そのようなビデオ送信機は見当たらないですね。)

- ※ 保証認定 JARDとTSSの違いは?:http://www.jh4vaj.com/archives/57

- (2) 総務省の費用

- (a) 開局手数料(50W以下、電子申請の場合):\2,900

(b) 免許状の送料(切手):\82x2(これ以外に封筒代x2が必要です。)

(c) 電波利用料:\300/年

- ※ 総務省への手続きの代行業者

- (代行費用が掛かりますが楽な方が良いという人用サービス:日本ドローン無線協会(JDRI)申込代行:http://jdri.or.jp/category/apply/)

- ※ 更新

- 無線局免許状は5年間有効です。

2) 開局手続き

概要:電子申請のID申請を送信し、はがきでIDの通知を受け、電子申請書を作成、保証機関に電子申請書を送信し、保証費用を振込み、

保証を受信し、電子申請書を送信し、通知を受けたら開局手数料をペイジーで振込み、免許状の返信用封筒を郵送し、免許状を郵送で受けます。

(これ以外の方法・手順もあります。)

参考:JARDに「ドローン(FPV)の免許・増設に係る手続参考資料」が掲載されています。送信機系統図の例も掲載されています。[2019/02/10]

http://www.jard.or.jp/warranty/drone/

- (1) 送信機の改造

- 許可されない周波数を発信しないように送信機を改造します。LT200の場合は周波数を変更できないようにスイッチにカバーを付けます。

- (2) 下記サイトを参考に送信機の改造写真を撮影します。ファイル形式はJPEGでOKです。

- - FPV飛行がしたい!その4 必要書類の用意:http://sumamokei.com/wordpress/?p=576

- - アマチュア無線でRC FPVを楽しむ:http://sky.geocities.jp/oumeastro/amaradio.html

- (3) 下記サイトを参考に開局手続きをします。

- - BE INTO DRONE(JARD):https://drone.beinto.xyz/drone-race/online-apply-to-open-radio-station/

- - FPV飛行がしたい!その5 開局申請(TSS):http://sumamokei.com/wordpress/?p=699

- - アマチュア無線の開局申請をしよう!VTX購入とTSS電子申請手続き:http://welovedrone.com/broadcasting/

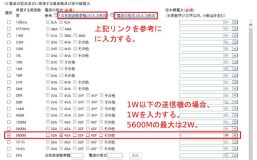

- (4) 申請書の入力

- 電波の型式などは、総務省 電波利用 電子申請・届出システム Liteの申請画面に表示される参考情報のリンクを見て入力します。

出力を入力するところが3ヵ所あります。

LT200(200mW)の場合、工事設計書の定格出力には仕様値の200mWを入力しますが、空中線電力には1Wを入力します。

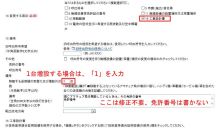

- (5) 申請書の添付資料

- LT200で添付した資料は、系統図(回路図+仕様)、補足説明、写真の3ファイルです。

資料の様式や枚数に決まりは無く、5.2-2)項に示した情報と写真があればOKのようです。

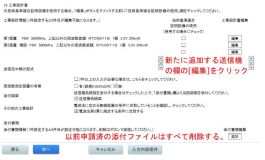

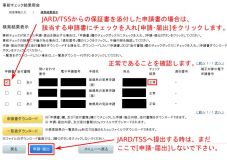

- (6) 申請書の一時保存と事前チェック

- 届出システム Liteのファイルの入力保存をしたら、この画面の下部の「事前チェック」をクリックして、内容の不備のチェックをします。

その後、保証会社に保存したファイルを提出します。

- (7) 総務省への提出

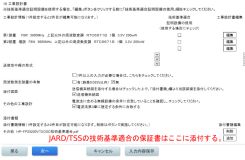

- - 保証認定会社へ申請して処理が完了すると、保証書がpdfファイルで送られてきます。

そのメールに記載されている手順に従って、総務省への開局申請を行います。

- (8) 手数料の振込と往復封筒の送付

- - 総務省で申請が受領されると手数料の振込メールが来るので、そのメールに従って振り込みます。

(ネットバンキングですと、ペイジーの振込番号が自動入力されるので、非常に簡単です。)その後、切手を貼り宛名等を書いた往復封筒を送ります。

長形3号の封筒に長形4号の封筒を入れると良いでしょう。

- (9) 無線局免許票の貼り付け

- - 送られてくる「無線局免許証票」を送信機に貼り付けます。(無線局免許証票は、2018/3/1以降廃止です。)

- (10) 識別信号表示の準備

- - 10分間隔以下で「無線局免許状」に記載された「識別信号」を画面で送信する準備をします。OSDで表示する方法と、識別信号を書いた紙をカメラで映す方法があります。

- (11) 電波利用料の振込

- - 1週間くらいすると電波利用料の請求書が郵送されてくるので\300/年を振込みます。

200g以上の機体でFPVをする場合は、地方航空局の目視外飛行の認可が必要です。

また、地上高度150m以上の許可を申請する場合は、空港事務所の認可が必要です。

即ち、150m以上で目視外飛行する時は、2ヵ所の認可が必要になります。

初申請の場合、修正のやり取りが必要なので、3週間程度は見ておいた方が良いと思います。

なお許可を取っていても、周辺の人達が迷惑だと感じれば、飛行させることはできません。

(個人が趣味で楽しむホビーラジコンは、1ヵ所故障すれば墜落する危険があります。人の上の飛行には、故障に対する保護システムが必要だと思います。

業務用ドローンにはIEC 61508、JAR/FAR 25.1309を簡略化した考え方が入っているのかも知れませんが、個人ではコストの点でこのレベルの機能安全の実装は無理ですね。)

申請を代行してくれるところもあります。例:札幌リブレ行政書士法務事務所:http://www.sapporo-libre.com/service/kyoninka/drone/

- 【追記】本ページの情報は古いです。

- 2018年4月2日に「ドローン情報基盤システムDIPS」ができました。DIPSではオンラインで申請書の作成と申請をします。よって、以降に記載したWordや手書きでの申請書の作成は不要です。DISPでの申請方法を見てください。

DIPSができたので、以降に記載したe-Govも使わない方が良いでしょう。

1) 事前準備

- (1) 申請書の原紙の入手

- 下記サイトの「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)」から申請書の原紙をダウンロードします。「001110208.docx」

3.許可・承認手続きについて:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

- ※ e-Govの検索で表示される申請書の様式は古いです。⇒ http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1550400129001

- (2) 申請書の記載例の入手

- - 国土交通省の例

- 目視外飛行の申請書記載例をダウンロードします。極力この例に従うのが良いです。

下記サイトから[無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール]-[申請手続きについて]と辿り、

「2. 1.以外の機体の場合の申請書記載例」の[例3:目視外飛行](001188324.pdf)を右クリックしてダウンロードします。

150m以上も申請する場合は、[例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行](001202596.pdf)もダウンロードします。

国土交通省 航空:http://www.mlit.go.jp/koku/

- - 日本ラジコン電波安全協会(RCK)の例

- クラブ申請の例です。個人申請の場合、このひな形の「製造番号等」と「安全飛行のための規則」では某地方航空局の審査が通りませんでした。

ひな形は、製造番号等=識別番号=保険番号となっていますが、これですと個人の自作機で2機以上申請すると同じ製造番号になるので、だめとのことです。

ひな形の「安全飛行のための規則」は、少々記載事項が不足しているとの指摘を受けました。

また、点検整備の記録方法と記録様式が無いとの指摘も受けました。

従いまして、個人申請の場合は、国土交通省の例を使用した方が良いです。

なお、某空港事務所へのクラブ申請では、RCKのひな形で審査が通りました。

即ち、製造番号等は個人を特定することが目的であり、クラブの場合は個人自作の複数の機体に同じ製造番号等の表示でも良いということです。

この個人とクラブの取り扱いの差の理由についての某航空局からの説明はありませんでした。

日本ラジコン電波安全協会のひな形:http://www.rck.or.jp/contents/topics/topics20160108.html

- - 日本模型航空連盟の例

- 一見例が無いように見えるページ構成ですが、トップページのかなり下の方に例があります。RCKとほぼ同じクラブ申請の例なので、個人申請では通らない可能性があります。

日本模型航空連盟:http://www.jmaf.jp/

- - HOBBYNETの例

- 下記サイトの記事から各申請例(sinsei.pdf)をダウンロードします。飛行させる理由などの参考にします。

改正航空法申請(FPV私有地利用ケース):http://www.hobbynet-jp.com/blog2/?m=201512

- (3) 申請書の作成ソフト Microsoft Word

- - Microsoft Word:ダウンロードした原紙はMicrosoftのWord(.docx形式)で作られています。Wordを含むMS Officeは有料ソフトです。

- - Office Online:無料です。でも図形機能が無いので使えません。

- - Libre Office Writer:無料です。「.docx形式」は互換性問題(特に図形や表)があるので使えません。

このためLibre Offce Writerを使う場合は、原紙の.docxを読んだ後「.odt形式」で保存してから互換性問題部分も含め修正し、提出時に「.pdfとしてエクスポートする」で.pdfにしたものを送ります。

(Wordでも.odtを読めますが、互換性問題があるので、.pdfにします。)

- - Word Mobile:Libre Office Writerでは.docxが一部正しく表示されないので、Word Mobileで正しい表示を確認し、Libre Office Writer側で同じ表示になるように修正し、.odt形式で保存します。

- MS Officeの販売例です。なお、ソフトを個別に買うより、パソコン購入時にMS Officeがプリインストールされているものを買う方がお得です。

- 下記はライセンス条件を確認した方が良いでしょう。

- 非正規品の Office にご注意ください。

2) 申請書の作成

- (1) 作成

- 9.1)(2)でダウンロードした例(001188324.pdf、001202596.pdf、sinsei.pdf、他)を参考に、9.1)(1)でダウンロードした「001110208.docx」に記入します。

- - 様式1

- 地方航空局と空港事務所(150m以上)の両方に申請する場合、様式1の左上の宛名(申請先)は併記せず、申請書を分けて作成します。

- また、様式1の「その他参考となる事項」に他方の機関との調整状況(調整中/調整済など)を記載します。

例1:空港事務所と150m以上の飛行について調整中の場合は、地方航空局宛の申請書に「地表等から150m 以上の高さ又は制限表面等の上空の空域を飛行する場合には、事前に空域を管轄する関係機関等と調整を行い、管轄する空港事務所長あて申請し、許可を受けてから飛行する。」と記載します。

例2:地方航空局と調整中の場合は、空港事務所長宛の申請書に「本件と同様の申請をxx航空局長へ申請済み。」と記載します。

- - 製造番号等

- 個人申請の場合、製造番号等は申請機体別に異なる番号を記載します。(参考:9.1)(2))

- 自作機の場合、単純な「1」とか「2」ではだめで、例えば保険番号と数字を組み合わせたような固有の番号記号が必要なようです。

- - 無人航空機の追加基準への適合性の目視外飛行

- 001188324.pdfには「危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)」との記載がありますが、

私の機体は200g前後の軽い機体なので、所謂RTH(Return To Home)機能が搭載できません。また、プロペラが飛び出てなく軽いので危険度も少ないです。

そこで、操縦系の受信機のフェールセーフ機能の動作を記載しました。

重い機体の場合はRTHを登載すべきでしょう。

- - 無人航空機の運用限界等

- 日本模型航空連盟規定から機体の諸元を抜粋しました。

マルチローター機以外:http://www.jmaf.jp/jmf1.pdf、

F3Uマルチローター機:http://www.jmaf.jp/f3umultirotor.pdf

- (2) 地図

- 別添付資料1の作成には地図が必要ですが、Yahoo地図の印刷物利用は禁止で、Google Mapの利用はグレーです(http://science-net.kahaku.go.jp/pdf/doc20160610_3.pdf)。

よって、国土交通省 国土地理院:http://www.gsi.go.jp/ のデータを使うのが良いでしょう。地理院地図のリンクから入ります。

- [機能]-[ツール]-[作図・ファイル]-[ポリゴンを追加(五角形のアイコン)]で地図に飛行範囲を書きます。

開始点をクリックするとポリゴンの描画が終わるので[確定]します。

150m以上の場合は、[選択している表法をまとめて保存(フロッピーディスクのアイコン)]で.geojsonファイルを保存し、メモ帳で開いてポリゴンの頂点の緯度経度を読み取り、60進数に変換して申請書に記載します。度数変換(60進数・10進数):

http://tomari.org/main/java/do_henkan.html

- [機能]-[ツール]-[画像として保存]で広域図と詳細図の画像を保存し、申請書に貼り付けます。

- (3) 自己確認

- 下記サイトの「申請書の作成要領及びチェックリスト」で資料をチェックし、不足している部分を書き加えます。

3.許可・承認手続きについて:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

- (4) ファイルサイズの制限

- ファイルサイズは5MB以下が無難です。

- - 某航空局からのメールに下記記載がありました。

- 3.添付ファイルが20MBを超える場合には、ファイルを分割していただくか、当方よりご案内する大容量ファイル転送サービス(※)をご利用願います。

※大容量ファイル転送サービスをご希望される場合には、その旨をメールにてお知らせください。折り返しご案内いたします。

- - 但し、このような例もあるようです。http://tv.tohasen.com/how_to_apply/prior_check

- 2.添付ファイルが5MBを超える場合には、ファイルを分割して送付頂くか、当方よりご案内する大容量ファイル転送サービス(※)をご利用願います。

※大容量ファイル転送サービスをご希望される場合には、その旨をメールにてお知らせ下さい。折り返しご案内致します。

- 写真はIrfanView等でVGA(640x480)~SVGA(800x600)程度に画素数を落としてから貼り付けると、ファイルサイズを小さくできます。

- 解像度:http://www.epson.jp/manual/v/vz_3.htm

- (5) e-Govで電子申請する時の添付ファイルの作成

- 捺印したものをスキャナで読み取りpdfファイルにして送付用ファイルを作成します。しかし、全頁スキャンするとファイルサイズが大きくなり過ぎます。

そこで、以下の方法でファイルサイズを節約します。

- - WordやWriterで全頁をPDF形式で保存します。

- - WordやWriterで捺印が必要なページ(2頁あります)のみ印刷し、捺印したものをスキャナで読み取りpdfファイルにします。カラーで解像度は300dpi程度で良いかと思います。

- 解像度について:http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=001875-1

- - それぞれのpdfファイルをCubePDF Utilityで開き、全頁のpdfファイルの捺印が必要な頁を削除し、捺印した頁をドラッグ&ドロップで挿入し、保存します。

- CubePDF Utility:http://www.cube-soft.jp/cubepdfutility/

- (解説:スキャナは文字も絵として取り込むのでファイルサイズが大きくなります。

WordやWriterから出力したpdfは、文字が文字コードになっているので、ファイルサイズが小さくなります。)

3-1) 申請(郵送)

国土交通省の「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法」(001189387.pdf)には、

「申請書の提出先が複数にまたがる場合(各空港事務所と地方航空局)は、それぞの提出先に申請書を提出する必要がありますが、

その後の審査過程における質疑応答等については一カ所の官署で窓口を一元化することも可能な場合があるため 、まずは地方航空局にお問い合わせください。」

と記載があったので、先に地方航空局の確認(150m以外の項目)をしてから空港事務所の確認(150m)をしましたが、逆の手順の方が正しいのかも知れません。

(担当にもよると思いますが、某地方航空局にEメールで手順の質問をしたのですが答えていただけませんでした。某空港事務の話だと、どちらが先でも同時でも良さそうです。)

同時に異なった修正指示を受けると整合が取れなくなるので、同時に確認依頼をするのは避けた方が良さそうです。

- (1.1) 地方航空局への事前送付:目視外等、150m以外の申請です。

- 作成した資料を地方航空局にEメールで送り、内容の事前確認をしてもらいます。

- 事前確認では捺印は不要なので、ファイル形式はdocxと.pdfのどちらでも良いです。

- 送り先は下記ページの「許可・承認申請書の提出官署の連絡先 」にあります。

3.許可・承認手続きについて:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

- (1.2) 修正

- 修正依頼が来たら修正を行い返信します。

- (私の場合は日付、安全マニュアル、飛行条件他の修正依頼が来ました。)

- (1.3) 申請書と返信用封筒の送付

- 確認手続きが終了すると、捺印した紙の申請書と返信用封筒の送付依頼メールが来るので、指示に従い郵送します。

(e-Gov申請したいとEメールに書いたのですが、それについての回答はいただけませんでした。)

定形郵便の長形3号封筒でA4三つ折り12枚が何とか入りましたが、枚数が多くかなり重くなるので、重さを確認し郵便料金を調べましょう。

A4、12枚は100gを超え\140となりました。枚数がもっと多い場合は、定形外郵便の封筒が必要だと思われます。

なお、返信用は定形郵便封筒の\82(25g以内)でOKです。

- (2.1) 空港事務所への事前送付:150m以上の申請です。150m未満であれば申請不要です。

- (1.3)と同じ内容の申請書の宛名を「xx空港事務所長」に変更し、

様式1の「その他参考となる事項」の「関連機関との調整結果」をxx空港事務所の内容から地方航空局の内容

(例:「本件と同様の申請をxx航空局長へ申請済み。」)に変更して、Eメールで「xx空港事務所」宛に送ります。

申請書の日付は地方航空局から指定のあった日付から変更しませんでした。

- 送り先は下記ページの「許可・承認申請書の提出官署の連絡先 」にあります。(一部Eメールアドレスのドメイン名が間違っています。)

3.許可・承認手続きについて:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

- Eメール送付後、飛行場所の確認や修正依頼の電話が数回来ました。

日中電話に出られない方は、連絡をメールでしてもらうように書いておいた方が良いでしょう。

- (2.2) 修正

- 修正依頼が来たら修正を行い返信します。

- (2.3) 申請書と返信用封筒の送付

- 確認手続きが終了すると、捺印した紙の申請書と返信用封筒の送付依頼が来るので、指示に従い郵送します。

- なお、この時電子申請すると連絡すれば、e-Govでも申請できます。電子申請する場合は、返信用封筒のみを郵送します。(軽いので切手代を若干節約できます。)

3-2) 申請(電子申請 e-Gov)【旧】

前記の郵送ではなく、申請書の電子データを電子申請することもできます。受付完了通知が来たら返信用封筒を送付します。紙の申請書の提出は不要です。

(余談:某航空局にEメールでの事前確認時にe-Gov申請希望と記載したのですが、紙の郵送指示を受けました。

この理由はe-Govを使用せずEメールで事前確認依頼をしたからだと思ったのですが、電子申請でも紙の郵送を要求してくるらしいです。

http://55drone.com/2017/05/13/drone-syonin-shinsei1/ )

- 【e-Govは古い】

- 2018年4月2日から新しい無人航空機の飛行許可・承認手続のオンラインサービス(DIPS)が開始されました。よって、今後はe-GovではなくDIPSを利用することになります。

- お知らせ:http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000118.html

- DIPSの専用Webサイト:https://www.dips.mlit.go.jp/

- DIPSで申請するとオンラインで申請書の作成ができます。DISPでの申請方法

- (1) 国土交通省オンライン申請システム登録

- 利用登録をして申請提出者IDの発行とパスワードの設定をします。

- - 国土交通省オンライン申請システム登録のサイトを開きます。http://www.goa.mlit.go.jp/

- - [2.利用情報の登録]-[利用情報を登録する]-[同意する]で名前やパスワードなどを入力します。

- ここでの注意点は、苗字と名前の間や住所の中にスペースを入れないことと、小さなカナ文字を大きなカナ文字に変えることです。

- - [次に進む]-[送信する]でメールが送られます。[OK]でウィンドウを閉じます。

- - メールを開き、メール中に記載のリンクを開きます。

- - パスワードを入力し、[登録]します。

- - 利用者整理番号と申請提出者IDが表示されるので、メモをしておきます。[OK]-[ログアウト]-[OK]で終了します。

- (2) e-Gov電子システムの利用準備

- Internet Explorerを使用して、下記サイトから[申請・手続きをする]-[e-Gov電子申請システム]-[e-Gov電子システムの利用準備をする]で利用準備をします。

電子証明書は不要です。

電子政府の総合窓口e-Gov:http://www.e-gov.go.jp/

- Javaがインストールされているのに、Javaの確認で×がついていたら、Javaの実行を許可してください。

- e-Gov電子申請用プログラムのインストールでエラー表示が出たら、[OK]後、再度[ダウンロード]を実行してください。

それでも駄目な場合は、Inernet Explorerを再起動して試してください。インストール済みと表示された場合はOKです。

- (3) パーソナライズの開設

- 上記サイトから[申請手続きをする]-[e-Gov電子申請システム]-[パーソナライズの開設]で任意の「パーソナライズID」と「パスワード」を入力します。

((1)の国土交通省とは別の登録です。)

- (パーソナライズの開設は必須ではないですが、開設しておくと申請後メールが来なくても簡単に申請状況を確認することができるようになります。)

- (4) 申請書手続き

- - 上記サイトから[申請手続きをする]-[e-Gov電子申請システム]-[電子申請メニュー]-[申請(申請者・代理人)]で「無人航空機」を検索します。

- - [無人航空機の飛行に関する許可・承認申請]-[申請する]で「F5GCApplet」が表示されるので[実行]し、ワークフォルダを[了解]-[了解]し、「氏名、住所他」を入力します。

- ワークフォルダの変更はできないようです。

- - 提出先の選択で、提出する地方航空局窓口や航空事務所を選択します。

- - 府省照会情報に、(1)で設定・取得した「申請提出者ID」と「パスワード」入力し、[進む]

- - 申請書に記載した提出年月日を入れます。

- - 宛先を選択します。

- - 住所と氏名を入れます。

- 【注意】この画面で既に[進む]ボタンが表示されていますが、[進む]を押さないで次のファイル添付をします。

(余談:何でこのような間違いやすい画面にしたのでしょうか? 多少画面が長くなっても1頁表示にすべきですよね?)

- - 左側の添付書類をクリックし、チェックボックスにチェックを入れ、添付を選択し、書類名を入れて、申請書ファイルを選択します。

- - [進む]

- - サーバーに送る前に保存する旨のメッセージが出るので、[OK]-[保存]します。(フォルダの変更はできません。)

- - 左側の「申請届出する手続をチェックしてください。」の下の提出する申請にチェックを入れ、チェックした申請届出を[提出]。

- - [表示内容を保存]

- - [パーソナライズに登録]でパーソナライズIDとパスワードを入れて[登録]

- 参考:e-Gov電子申請システムのパーソナライズログインから、申請状況を見ることができます。

- (5) 修正

- 提出先が申請の補正が必要と判断した時は、補正通知が出されます。パーソナライズログインし、該当する到達番号をクリックし、「補正通知一覧」で内容を確認し、[補正申請]ボタンで補正します。

https://www.e-gov.go.jp/faq/shinsei-revise/0003/

- (私の場合は事前に某空港事務所とEメールで申請書の修正のやり取りをしていたため、e-GovシステムではなくEメールで、電子申請のファイルを修正するか

新たな電子申請として出してくれとの通知を受けました。しかし、e-Govシステムでの補正通知が来ないため[補正申請]ボタンが表示されないので、

旧申請を[取り下げ]し、新たに電子申請を行い、Eメールでその旨を連絡しました。その後、e-Govから審査、手続き完了メールが来ました。)

(余談:e-Govシステムは申請受付メールが来ない、一部対話型のUIになっていない、作業フォルダが選べない、申請した内容を確認できない、等「電波利用 電子申請・届出システム Lite」に比べて改善すべき点があるように感じます。また、無人航空機の申請では不要ですが、電子認証にマイナンバーカード+カードリーダーが使えない理由も分かりません。これが使えれば、捺印したものをスキャナで読むことも不要になると思うのですが。)

前記無人航空機の150m以上の飛行許可後、実際に150m以上の飛行させる時には航空情報の発行が必要となるため、

ノータム事項通報書という無人航空機の飛行についての概要をまとめた書類の提出を空港事務所から要請されます。

ノータム(Notice To Airmen)とは航空情報と呼ばれるもので、簡単に説明すると航空機の操縦者に対して運航に必要な情報(150m以上の飛行があること)を知らせるものです。

最初は航空事務所からの連絡を待てばよいです。連絡が来たら、150m以上を飛行させる頻度に合わせてこの書類の提出方法を空港事務所と調整します。

普通は飛行毎にEメールで空港事務所に提出します。提出期限は空港事務所や飛行場所によって異なるかも知れませんが、私の場合は前日17:00まででした。

飛行頻度が非常に高ければ1年の飛行計画をまとめて1回Eメールで提出できる場合もあります。

但し、まとめて出す場合は、150m以上の飛行当日に空港事務局に電話連絡をすることなどの指示を受けます。

ノータム事項通知書の書式例:ノータム事項通報書.docx

- 記載事項の補足説明

- ・通報日時

- ノータム事項通報書を作成された日時、提出日時のどちらでも構いません。

- ・飛行日時

- ・同時に飛行する最大機数

- ・機体の諸元(長さ、幅、重量、色)

- 各項目ごとに最大の数値を記入願います。

- (最も長い機体の長さ、最も幅が長い機体の幅、最も重い機体の重量)

- 色について何色かある場合は「多色」で構いません。

- ・フォント:MS Officeに含まれるHG丸ゴシックM-PROが無い環境(Libre Officeなど)では、フォントの変更が必要かも知れません。

目視飛行や実機の経験があっても、目視外飛行のシミュレータでの練習をした方が良いと思います。

FPVでは機体の視点になりますが、体には加速度を感じませんので、最初はその違和感に慣れる必要があります。

また、着陸時など地表近くでの高度の感覚も慣れが必要です。

FMSやFPVFreerider demo版などの無料のシミュレータでも良いと思います。(FMSのヘリは実機との挙動差が大きいのでお薦めしません。)